В любую погоду, в любом возрасте приятно выйти из лесу в родимое поле, увидеть сперва полевую сеновню, затем гумна, а после и всю деревню: широкое скопление домов, амбаров, бань, погребов, поленниц, рассадников, хмельников.

Из лесу обычно никто никогда не возвращался с пустыми руками, с порожним возом. Каждый что-нибудь везёт или несёт. Дрова, сено, хвоя, вершинник берёзовый для метёлок, колья, жерди, скалье, корьё, баланы для дранки, колоды, заготовки косьевищ, граблевищ, стужней, вязов, завёрток - сотни разных предметов были на совести мужской половины дома. Это всё надо разместить, пристроить, найти куда положить. Замочить либо высушить.

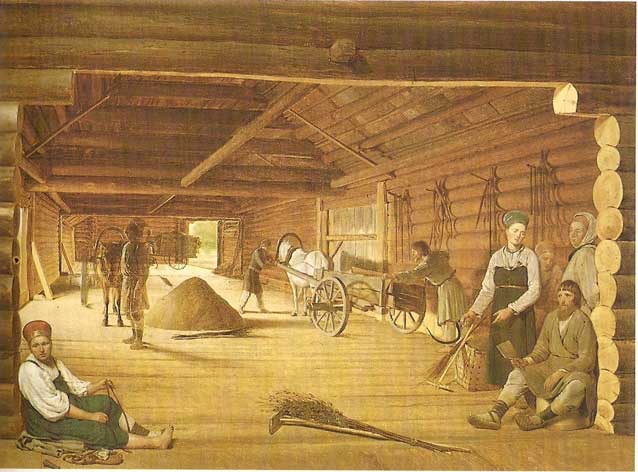

Гумно и овин замыкают, связывают в единое целое круглогодовой цикл полевых работ. От гумна дорога одна – в амбар и на мельницу, но и здесь интерес и забава сопровождали крестьянина.

Долонь в гумне, сделанная их широких гладких плах, так ровна и плотна, что не могло потеряться ни одно зёрнышко. К весне взрослые почти начисто освобождали от мякины, парева и соломы все перевалы. Гумно манило к себе зайцев и птиц, а подростки сильями и плашками ловили тех и других. Ребятне нравилось играть в бабки. В тёмные осенние праздники парни увлекали к гумну, в солому, своих суженых. Старики после жатвы сушили по ночам овины, развлекали молодёжь сказками, ходили пугать друг друга. Гумно в 30х годах было вроде деревенского очага культуры. На ящики посредине долони, где ещё утром молотили цепами жито, водружался киноаппарат. К полице овина привешивали экран, парни поочерёдно крутили динамо. Под стрекот аппарата, вращаемого также вручную, зрители дружным хором читали надписи.